取得的主要教学改革成果包括:

1. 完成了《轻工类专业发展研究报告》,为我国轻工类专业的教学改革提供了指导

充分利用成果完成单位系教育部教指委主任单位的优势,通过顶层设计、系统调研(完成60个高校的抽样调查)和反复研讨(召开多次教指委及项目组研讨会),形成了《轻工类专业发展研究报告》。该报告在系统分析相关产业发展趋势、人才需求、高校专业人才培养现状的基础上,遵循面向国家战略需求、适应未来产业发展需要、促进学科专业交叉融合等改革理念,梳理出了“轻化工程”专业教育亟待解决的主要问题,并提出了具有可操作性的解决方案,对指导和推进“轻化工程”专业教学改革具有重要指导意义。

2.重构了“轻化工程”专业知识及课程体系,在传统工科专业“新工科”建设理论与实现途径上取得突破

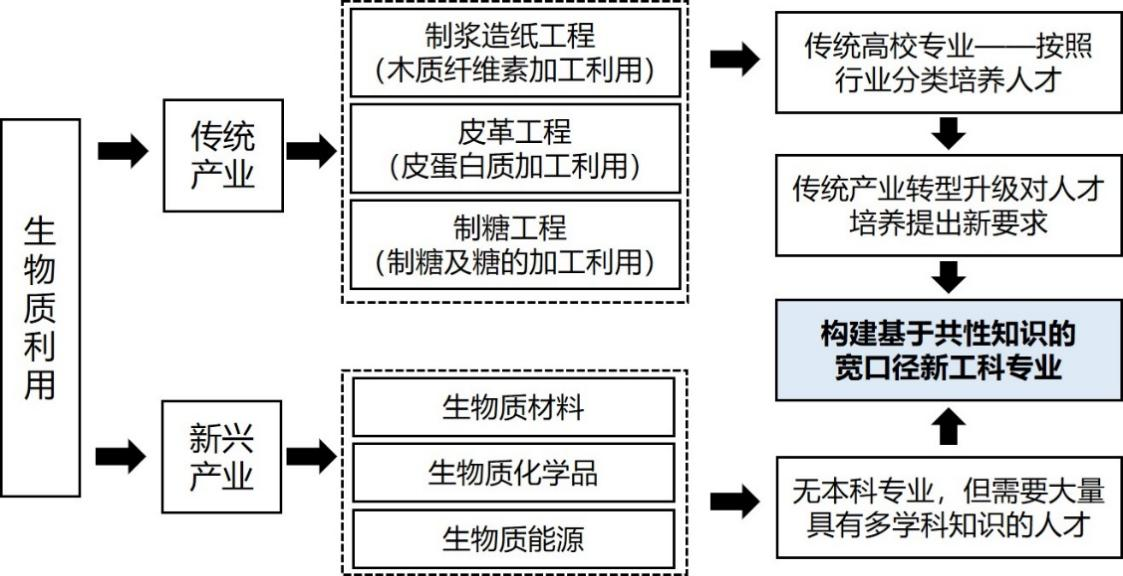

基于广泛的调研和系统的研讨,组织开办高校对“轻化工程”专业教学改革的战略定位达成了共识。人类利用木质纤维素、家畜动物皮、微生物等生物质有悠久的历史,并由此发展出了制浆造纸、制革、制糖等传统生物质加工利用产业。因此,我国高校设置了为其培养专门人才的“轻化工程”本科专业(包含制浆造纸工程、皮革工程、制糖工程等培养方向)。随着科技发展和社会需求的变化,近年来,生物质资源的利用正逐渐发展成为多学科交叉融合的工程科学。以生物质资源为原料,加工获得非传统的生物质材料、生物质化学品、生物质能源,已经成为生物质利用领域的前沿发展方向,催生了许多新兴产业的诞生。因此,传统“轻化工程”专业的知识体系和人才培养模式已经不能完全适应新一轮科技革命与产业变革对人才培养的需求。

基于以上共识,项目组完成了“轻化工程”专业“新工科”建设理论、实现途径的阐释和论证,重构了专业知识及课程体系。教改后的“轻化工程”专业以行业需求界定的传统知识体系,转变为以生物质加工利用的共性科学原理和技术基础为主、兼顾行业当前需求的新知识体系(图1),更符合本科教育注重厚基础、宽口径的要求。该项研究成果,对引领“轻化工程”专业的发展方向发挥了重要作用。

图1 生物质利用产业人才培养现状及教改举措示意图

(建设面向新兴产业、兼顾传统行业需求的“轻化工程”新工科专业)

3. 创建“生物质科学与工程”创新实验班,通过实践探索,验证了“轻化工程”专业新工科建设的理论研究成果

通过实施四川大学“跨学科专业-贯通式”人才培养平台专项重点建设项目,于2018年6月创办了四川大学“生物质科学与工程” 新工科创新实验班(50人/年)。按照重构的“轻化工程”专业知识及课程体系,遵循“满足国家战略需求”、“传承与发展、立足当前与适应变革有机融合”和“厚基础、宽口径、有专长兼具”的建设理念及定位,完成了培养方案和教学计划的制定。

创新实验班整合四川大学在生物质科学与工程领域的教学、科研资源,组建了以院士、国家级教学名师领衔的教师队伍。制定了专业教育前的“轮转制科研基础技能培训方案”,并围绕动物生物质、植物生物质、生物质材料、生物质生物转化、生物质能源等五个模块,构建了专业课程体系。目前,首届创新班学生已经毕业,学生的学术视野、专业兴趣、实践创性能力显著提升。创新班学生已发表高水平论文105篇,申请/获得专利9件;108人参加了25项国家和省级大学生创新创业训练计划项目;志愿服务、社会实践获奖14项。第一届学生的生升学(读研)率由之前的22%左右提高到63%。

4. 优化教学改革的支撑条件方面取得的成果

根据推进教学改革实践的需要,遵循“新工科”建设理念,进行了多项教学改革支撑条件建设,取得的成果包括:

1)修订轻工类专业教学质量国家标准。修订后的标准重点增加了“加快专业内涵建设和升级改革工作,培养造就多样化、创新型轻工类卓越工程科技人才,应对新一轮科技革命和轻工产业变革的挑战”等内容,为轻工类专业教学改革和“新工科”建设提供了制度保障,也更为有力推动本成果的推广应用。

2)课程及教材建设。根据重构“轻化工程”专业人才培养模式的需要,开展了能够支撑教学改革实施的精品课程建设。成果完成单位建设了“轻化工程”国家级精品资源共享课程各1门、国家一流本科课程1门、省级一流课程8门;出版(再版)专业教材26部。

3)强化育人条件建设。为了提升学生科研实践能力,满足教学改革需求,成果完成单位在项目开展期间,牵头并初步建成以生物质资源化利用为核心的“天府永兴实验室资源碳中和技术部”、“四川省碳中和技术创新中心”和“四川大学资源碳中和技术集成攻关大平台”,申请并获批建设了“中国轻工业生物质科学与工程重点实验室”、酶资源四川省科技资源共享服务平台等创新平台;与温州鞋革产业研究院、浙江明新旭腾新材料股份有限公司等分别共建起工业互联网实训平台;自筹资金建立虚拟仿真实践教学平台等。随着教改研究的持续深入,学生科研实践能力锻炼平台也同步实现由面向传统产业向“资源碳中和技术”等生物质利用国家战略前沿、校内向校外、线下为主向线上线下相结合的全方位拓展。

4)带动建强师资队伍。项目研究期引进生物质科学及相关领域教师32人(占教师数48%);教学改革成功带动人才战略的实施,成果实践期培育了6名国家级高层次人才,吸引加拿大院士、欧洲院士各1名以高端外籍教师身份及年均10余名海外知名学者借助“国际课程周”例行参与人才培养。

Copyright©2002-2022四川大学版权所有 蜀ICP备05006382号