(1)提升了人才培养质量

专业整合后,生源质量显著提高,录取位次提高近四千位。毕业生满意率98.5%。毕业生深造率达到54.2%,提升17%。学生适应面增强,综合能力明显增强。近年来本科生发表科研论文60篇,获准各级大学生创新创业训练计划项目374项(其中国家级22项);国家级竞赛获奖268项(包括2019年互联网+大学生创新创业国际赛道铜奖1项)。

近五年28.4%的毕业生进入世界500强企业。其中28家用人单位调查显示,对毕业生平均满意率达93%,反馈学生上手快、思路清晰、创新能力强。

(2)提升了学科专业实力

从大类培养到专业整合,专业发展水平不断提升,形成了富有特色的优势专业。土木工程于2019年被评为首批国家级一流专业。于2017年通过了我国加入“华盛顿协议”后的首批专业认证,进入“全球工程教育”第一方阵,软科专业排名13、学科排名14,5年提高22位。

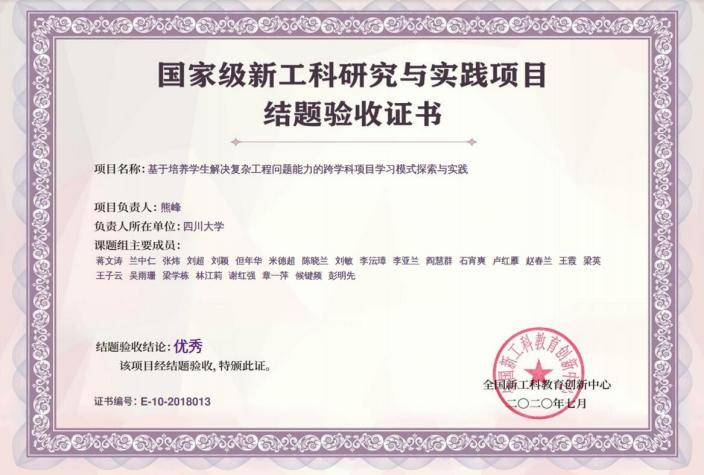

教师获批各级教改项目20余项,包括教育部新工科研究与实践项目4项,包括2017年首批“基于培养学生解决复杂工程问题能力的跨学科项目学习模式探索与实践”项目结题获得优秀,入选全国成果集。2020年又获第二批项目“基于突出信息与经济学素养的土木环境类创新人才培养模式研究与实践”立项。发表教改论文10余篇,如《新工科背景下厚基础宽口径“大土木”工程人才培养体系研究——以四川大学土木工程人才培养改革为例》、《工科类专业课程思政教学实践——以四川大学建筑与环境学院为例》等,其中有2篇获“多相杯”全国高校给排水科学与工程专业教学改革研究优秀论文。

教师荣获各类教学奖30余项,例如:2021年四川省级教学成果一等奖,2020年四川大学教学成果特等奖。第二届四川省高校教师教学创新大赛二等奖,“四川省三八红旗手-熊峰”,跨学科项目制教学荣获“西浦全国大学教学创新大赛”二等奖。

(3)提升了课程品质

围绕新土木专业内涵要求,课程改革取得突破性成效,新建一批国家级、省级一流课程,包括:国家级一流本科线上课程:《土木工程概论》,并为该课程建设有教育部首批虚拟教研室。该线上课程,全国共有13000余名学生参加的学习,取得良好的社会效益。四川省一流本科课程6门:《建筑抗震和抗风》、《结构设计原理》、《连续介质力学》、《招标投标与合同管理》、《土木工程概论、《材料力学》。有31门课程获批校级“课程思政”榜样课,带动了学科课程思政的发展。住建部土建类“十三五”规划教材2本《工程经济学》、《工程计量》,“十四五”规划教材5本《结构设计原理》、《工木工程概论》、《建设工程数据挖掘》、《工程估价》、《工程经济学》。汇编联合毕业设计成果,出版作品集2本《众和直至·四川大学联合毕业设计图本》、《城与村,活乌龙·西部联盟四校三专业联合毕业设计四川大学作品集》。

(4)提升了国际影响力

开展多层次常态化国际交流活动,实现了本科生国际化教育环节全覆盖,拓展学生国际视。2017-2021年开设“国际交流营”13个,吸纳德法英澳日等国家的270余名外国师生来华参与,共同开展项目研究,学分被国外多所大学认可。邀请海外教授来校开课20门,让学生有机会学习海外高水平课程。与斯坦福大学等10多所国外名校开展联合培养项目,包括“2+2”、“3+1”学位项目,以及短期访学项目,建设海外实训基地2个,300余人次学生赴国外学习、实训;加强留学生培养,目前各层次在校留学生达170人,已毕业留学生144人,他们来自“一带一路”沿线国家,毕业后大部分返回所在国工作,成为友华桥梁,提升了成果的国际影响。

(5)成果推广辐射全国

新土木模式受到多位著名专家认可。土木工程专业评估委员会主任陈以一教授评价该模式是“代表了高水平研究型大学未来培养本科层次人才的正确方向,符合高等工程教育培养高层次人才的发展需求和规律”。同时,也受到国内数所知名高校如清华大学、浙江大学、上海交通大学、中南大学和四川省内高校如西南交通大学、四川农业大学、成都理工大学等的邀请,前往交流分享专业整合的探索经验和宽口径新土木专业的建设实践。本成果上线MOOC、SPOC等课程18门,覆盖全国100多所大学,共20000余名学生选课。围绕工程项目,开展跨专业、四校联合毕业设计,扩大了指导效果。

本成果实施以来,10余次受邀在全国的重要会议上介绍改革经验,例如第五届中国高等工程教育论坛、全国高校土木工程学院系主任工作研讨会、四川省高校一流本科建设培训会等,受益达千人以上。2019年7月第十九届中国西部高校土木工程学院(系)院长(主任)工作研讨会议,来自西部40余所高校参会,学院院长熊峰教授就“加强通识教育,拓宽专业口径,做实大土木”为题做了大会特邀报告,受到高度好评。熊峰教授也应邀在2020年第五届中国高等工程教育论坛和2020年广西一流本科课程建设工作研讨会上作主题报告,以“星星点灯,照亮学子前行路程——土木学科课程思政漫谈”为题介绍了我校土木学科开展课程思政的经验与做法,经验在全国推广。

本成果近年也被人民网教育频道、凤凰网教育栏目、腾讯教育、教育“新工科”公众号、家庭生活报等媒体多次报道。肯定了人才培养中的显著效果。

Copyright©2002-2022四川大学版权所有 蜀ICP备05006382号